ハイコーキのプロ用丸ノコC6MEY(100V電源)をベースに、プロ用モデルとDIYモデルの機能・作りの違いについて、詳しく紹介する記事です。

本機は2020年2月、ブランド名変更で在庫が混在する時期に購入したため、ロゴは「HITACHI」となっていますが、HiKOKI(工機ホールディングス)とHITACHI(旧・日立工機)はどちらも同じメーカーです。

マキタの旧機DIYモデルM582から換えてみた使用感や、HiKOKIのDIYモデルとのスペック比較など、C6MEYを4年使用している観点(2024年7月現在)から述べてみたいと思います。

本機とよく似たC6UEYという機種がありますが、C6UEYには『標準で平行ガイドが付属している』『刃口板(刃に密接させる押さえ板)がある』という違いがあります

C6MEYのスペック比較

C6MEYの後継機である『C6MEY2』と、定番DIYモデルである『FC6MA3』の同じ刃径(165mm)で比較してみましょう。

基本仕様(スペック)

| モデル | C6MEY (上位) | C6MEY2 (後継機) | FC6MA3 (DIY) | |

|---|---|---|---|---|

| ベース | アルミ | アルミ | アルミ | |

| 質量 | 2.6kg | 2.8kg | 3.2kg | |

| ノコ刃直径 | 165mm | 165mm | 165mm | |

| 取付穴径 | 20mm | 20mm | 20mm | |

| 切込み深さ | 90° | 66mm | 66mm | 57mm |

| 45° | 46mm | 46mm | 38mm | |

| 逆5° | 57mm | 57mm | ||

| 電源 | 単相100V | 単相100V | 単相100V | |

| 電流 | 12V | 12V | 11V | |

| 消費電力 | 1,050W | 1,050W | 1,050W | |

| 無負荷回転数 (回/分) | 通常 | 4,100min-1 | 4,500min-1 | 5,500min-1 |

| 静音 | 2,500min-1 | 2,000min-1 | ||

| コード | 5m(2心) | 5m(2心) | 5m(2心) | |

| 本体寸法 | 273×250×188mm | 271×250×185mm | 276×210×230mm | |

| モーター | ブラシレス | ブラシレス | ブラシ付き | |

- ブラシレスなので圧倒的に軽くてコンパクト

- DIYモデルよりも深い切断が可能

- サイレントモードで騒音を抑えられる

- 各所の作りが堅牢

ブラシレスの特筆すべき点として、実際に使っていて特に感じるのは、やはり『軽さ』と『切込み深さ』です。

クギ打ち用の両口玄翁(T字のハンマー)の重さが大体225~300gほどなので、上位モデルとDIYモデルの重量差(0.6kg)は、一般的なハンマー2本分くらいあります。

上位モデルは軽量&コンパクトでありながら、切れる深さは1回り大きいDIYモデル(190mm)と同等のスペックなのが特徴です。

初めの頃は苦にならないかもしれませんが、丸ノコが生活の一部になってくると重さの負担は結構気になってきます

+αの便利機能(DIYモデルとの比較)

一覧表の左側のリンクからそれぞれの解説へジャンプできます。

| 機能 | C6MEY | FC6MA3 |

|---|---|---|

| モーター部ソフト材 | ||

| ソフトスタート機能 | ||

| サイレントモード | ||

| キックバック軽減システム | ||

| LEDライト | ||

| 平行度微調整 | ||

| 切粉排出 | ||

| 集塵機接続 | ||

| ブロワ機構 | ||

| ガイドピース微調整 | ||

| 傾斜角度調整 | 前後2カ所留め | 前1カ所留め |

| 逆5°傾斜 | ||

| 切込み深さ調整機構 | 目盛りあり | 目盛りなし |

| 平行ガイド取付口 | 2口 | 1口 |

| コード向き切替 |

- モーター部ソフト材

- ソフトスタート

- キックバック軽減システム

- LEDライト

- 切粉排出+ブロワ機構

道具としての使用感に直結していて、個人的に「地味だけど本当に良いな」と思っている機能です。

DIYモデルでも必要十分な性能が詰め込まれていますが、上位モデルは更に「細かな精度調整」+「過酷な使用に耐え得る堅牢さ」+「より良い使い心地」の面で強化されています。

ブラシレスモーターと電子制御による違い

アトリエでも両頭グラインダーや単相モーターは旧・日立製を使っているので、「モーターといえば日立」という信頼があります。このC6MEYも丸ノコの上位機種というだけに、その使い勝手の良さや品質の高さは流石です。

モーター工具は1分当たり何千回転もするので、安価な物だと軸受(ベアリング)の品質、防振や制振に関わる作りに起因して、軸ブレや振動が大きかったりノイズ感のあるこもった音がしたりするのですが、C6MEYは回していて小気味良い音とキビキビとした動作感があります。

重量バランスもよく考えられていて取り回しが良いので、毎回手にする度にちょっとした楽しさと心地良さを感じさせてくれる丸ノコです。

それでは、詳しく見ていきましょう

ブラシレスはとにかくコンパクト

元々使っていたマキタの旧機DIYモデルM582(緑)と、HiKOKIのC6MEY(黒)の比較です。

大きさと重さは、緑(M582)の方が刃径190mmで3.4kg(ブラシ付きモーター)で、黒(C6MEY)の方が刃径165mmで2.6kg(ブラシレスモーター)となります。

刃径もメーカーも異なるので、フェアにマキタとHiKOKIのDIYモデルの重量を比較すると以下の通り。(2024年2月現在)

- M582(旧機)刃径190mm:3.4kg

- M562(旧機)刃径165mm:3.3kg

- M585(現行)刃径190mm:3.1kg

- M565(現行)刃径165mm:3.0kg

- FC7MA3(現行)刃径190mm:3.4kg

- FC6MA3(現行)刃径165mm:3.2kg

C6MEYは2.6kg

1回り小さいDIYモデルではなく、HiKOKIの上位機種にした決め手でした

正直、性能面ではマキタの旧機M582に不満はなかったのですが、長時間作業していると1回1回の取り回しで、とにかく重さが気になってくるのがネックでした。

C6MEYはプロ用機だけに、精度や使い心地に関わる機能が豊富で、DIY用機より軽くて1回り小さいのに深く切れる、という優れ物です。

角度を変えて上から見た画像です。

ブラシ付きモーターは、カーボンブラシやコミュティータ(整流子)等を内蔵している分、横に長く伸びて重くなりますが、ブラシレスモーターはそれらを排除できる分、大分コンパクトになっているのがよく分かります。

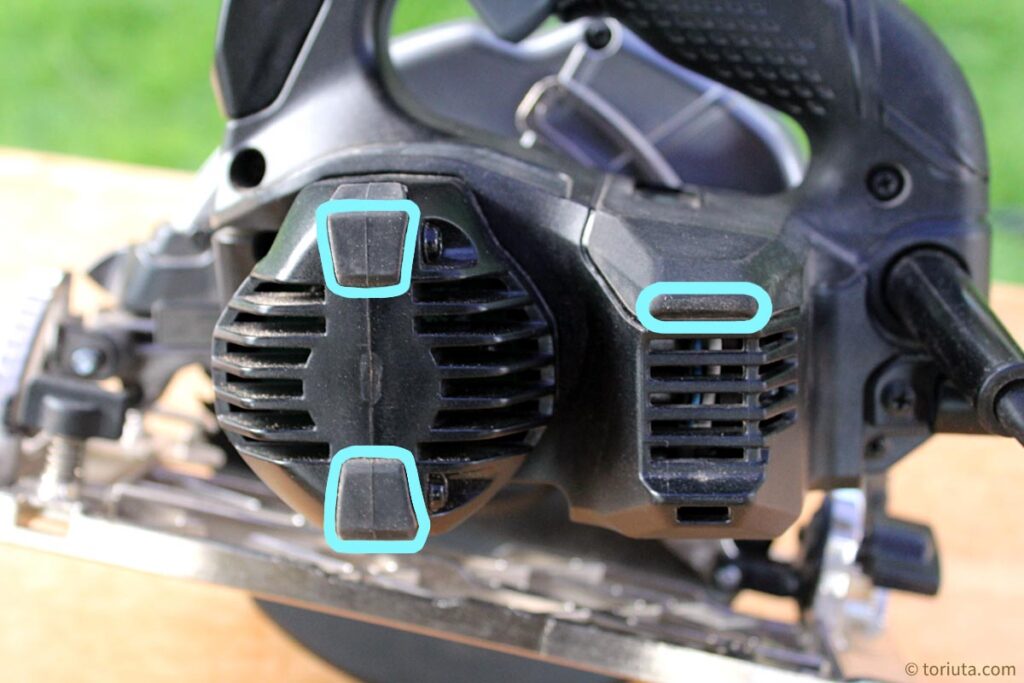

メンテナンス面でも、ブラシ付きモーターはカーボンブラシが消耗した場合は交換が必要(黒い丸部分を前後2カ所外して取り換え)ですが、ブラシレスモーターはその必要がなく、メンテナンスフリーというのも特徴です。

低重心で刃の調整がやりやすい

軽さと取り回し以外でも「ブラシレスを選んで良かった」と思う点の1つです。

- モーター部分が短く重心が低い

- モーター側に4つの脚がある

ので、ブラシ付きモーターに比べて本体を横にしても安定するため、刃の調整や交換がかなり楽になりました。

刃の調整作業を細かく分けると、作業者は主に以下の4つを同時に行うことになります。

- バネで戻ろうとする保護カバーを抑える

- スコヤで計測する

- 固定解除したフリー状態のベースを合わせてロックする

- こららを本体のバランスを取りながら行う

以前使用していたM582はブラシ付きで本体が長いため、バランスを取りながら刃の調整をするのが地味に面倒でしたが、ブラシレスなら安定して調整作業ができるので「大分やり易くなったな」と感じます。

水色で囲った3ヵ所には、ハンドル部分と同じラバーのような質感のソフト材でできた脚が付いています。

『ソフト材』としか表記がないのでゴムかエラストマーかは分かりませんが、ポンと置いた際に相手方の材を傷を付けにくくなっています。

ソフトスタートで反動が少ない

DIY用機に多い『電気丸ノコ』は、電源ONと同時にフル回転で始動します。

上位モデルの『電子丸ノコ』は、始動すると電子制御によって1秒ほどかけて徐々にモーターが加速していきます。

このソフトスタート機能があると、反動による「ガツン」とした打撃感が抑えられるので、始動時に手元への衝撃が緩和されて立ち上がりの操作感が滑らかになります。

車が急発進すると、慣性によって頭はその場に留まろうとして、首にガクンと衝撃が来ますが、ゆっくり走り出せばそうならないのをイメージしてもらうと分かりやすいでしょうか。

ソフトスタート機能とは、突入電流(始動時に定常値より大きな電流が瞬間的に流れる現象)を抑える為の回路ですが、電動工具では「徐々に加速して反動を抑える」という操作感の向上にも役立っています。

手元から跳ねないよう、トリマーやディスクグラインダーなどは、ブラシ付きモーターでもこの機能が付いてたりしますね

サイレントモードで騒音を抑えられる

マキタのDIYモデルから換えて一番使っている機能です。

ハンドルの下にはモード切り替えボタン(左側)があり、パワーモードとサイレントモードを切り替える事ができます。(右側はLEDライト)

- パワーモード:4,100回転

- サイレントモード:2,500回転

コンセントを抜いても設定を引き継いでいるので、毎回ボタンを押し直す必要はありません。

サイレントと言っても、あくまで「丸ノコとしては」なので、室内でも深夜に使ったりするのは厳しい程度には音が出ます。

サイレントモードのメリット

廉価なDIY用機(4,700~5,500回転)と比べると回転数の少なさやモーターの制振性の高さもあり、パワーモードでも静かに聞こえるのですが、サイレントモードにすると更に騒音を抑えることができます。

個人的にサイレントモードの恩恵を感じるのは、『モーターの駆動音』や『刃の回転音』といった機体側の騒音よりも、『刃と材の接触する切削音』や『ビビり音(ワークと刃の振動から発生する断続音)』といった、加工点から生じる騒音です。

聞こえ方には個人差や年齢差等がありますが、耳に刺さる高音域のノイズを抑えてくれるため、サイレントモードでは特に「キーン」と刺さる音が低減するので耳が楽になりました。

ちなみにサイレントモードには、負荷が大きくなると自動的にパワーモードに切り替わり、負荷が軽くなると自動で再びサイレントモードに戻る機能があるので、低速回転でも安定して切断作業を行うことができます。

挟まれなどで更に大きな負荷が掛かった場合は、後述するキックバック軽減システムが作動します

サイレントモードのデメリット

低速で静かな反面、進む速さも遅くなるので、厚い材や堅めの材、長い距離を切る場合などでは、サイレントモードだと切断スピードに物足りなさを感じる場面もあります。

なので私の場合は、基本的にはサイレントモードで

- 厚さが30mm以上

- 長さが500mm程度以上

- 複数枚切る時

など、状況によってパワーモードと使い分けています。

キックバック軽減システムがある

電子制御されている上位モデルにだけある機能で、ノコ刃が挟まれたりしてモーター回転数の急激な低下を検知すると、緊急停止する機能です。

大前提として、落とし側の材にもウマ台を当てるなどして、ノコ刃が挟まれないような形で切る事が大切ですが、材によってはクセや捻じれでどうしても刃が挟まれてしまうことがあります。

滅多に発生しませんが、20年くらい軒先に放置された板を切った時に一度だけ、切っているそばから強烈に反っていき、ノコ刃が「真剣白刃取り」のように見事に挟まれてこのシステムが作動したことがあります。

検知レベルが高すぎて頻繁に止まる、という事もないので危機回避としてありがたい機能です

LEDライトが意外と便利

購入当初は「あまり使わないだろう」と思っていたのですが、意外と便利だったのが本体内蔵のLEDライトです。

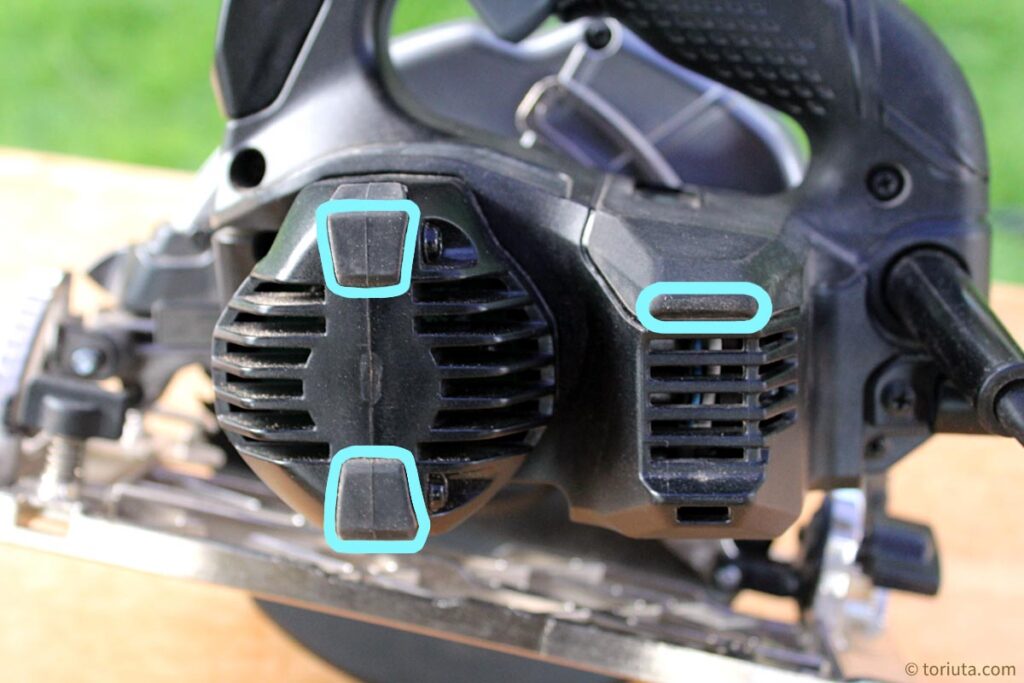

C6MEYのLEDライトには以下の2つの役割があります。

- 暗所を照らす

- 保護機能による警告シグナル(点滅)

1. 暗所を照らす

LEDライトの点け方は、ハンドル下のボタンを押す方式で、刃の内側から2灯+外側から1灯の合計3灯が内蔵されています。

電動工具のLEDライトは、トリガーを引くと点く/離すと消える、というスイッチ連動型が多いのですが、暗所で丸ノコを使う場合、墨線や刃の位置をしっかり合わせてから安全に始動したいので、ライトが独立しているこのタイプの方が明らかに使いやすいです。

手持ちのライトで照らそうとすると、自分の影が邪魔になってしまったり、欲しい場所に光を当てるにはライトの設置個所を工夫したりと地味に面倒な事があるのですが、内蔵LEDライトならどこでもピンポイントで照らして確認することができます。

ガッツリ作業するならスタンドライト等を用意すれば良いものの、少しだけ丸ノコを使いたい場面ではライトを準備するのも億劫になります。

「また明日」が「また来週」になりかねない週末DIYerにとって、日暮れでも手軽に「ちょっと切れる」というのは意外に便利です

2. 保護機能による警告シグナル(点滅)

DIY用途では殆ど発動しない機能かと思います。

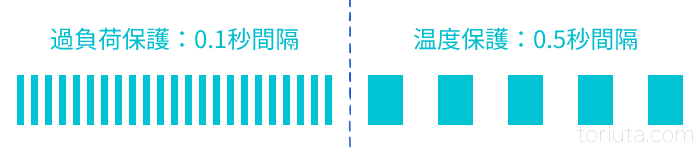

LEDライトは照らすだけでなく、モーターの異常を感知して保護機能が働いた際に「スイッチを引いてる間」と「スイッチを離した後の約3秒間」、以下のように点滅して知らせる機能があります。

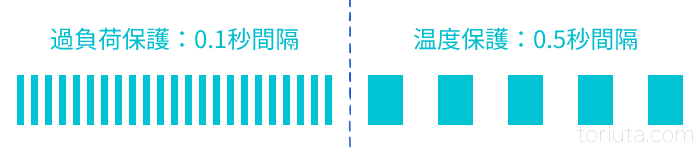

【過負荷保護】モーターに過剰な負荷が掛かった時

早い点滅:0.1秒間点灯、0.1秒間消灯

対処方法:負荷の原因を取り除く

【温度保護】モーターが加熱して熱くなった時

遅い点滅:0.5秒間点灯、0.5秒間消灯

対処方法:機体を休ませて冷却する

ざっくり言うと「過負荷」は挟まれた時、「加熱」は分厚い材や堅い木を何枚も切ったりしてオーバーヒートした時のことです。

真夏の炎天下(35℃)で12~30mm厚の板を切っていても発動したことはないので、業務レベルで切って切って切りまくるレベルでもない限り、あまり「小まめに休ませなくては」などと気にする必要はありません。

ボタンの一部ではなくLED全灯が派手にチカチカ点滅するので、作業に集中していてもすぐに異常発生だと気付けます

調整や機構に関するDIYモデルとの違い

平行度微調整機能

『平行度』とは、ベース側面とノコ刃の前後がどの程度平行になっているかというもので、DIYモデルでは調整できませんが、上位機種では更なる精度向上のために付いている機能です。

例えば、ベースの端(丸ノコ定規を当てる側)から見てノコ刃の前方が89mm、後方が90mmだった場合、切っていると刃は内側(左)へと進みたがります。反対にノコ刃の前方が90mm、後方が89mmだった場合、刃は外側(右)と進みたがるようになります。

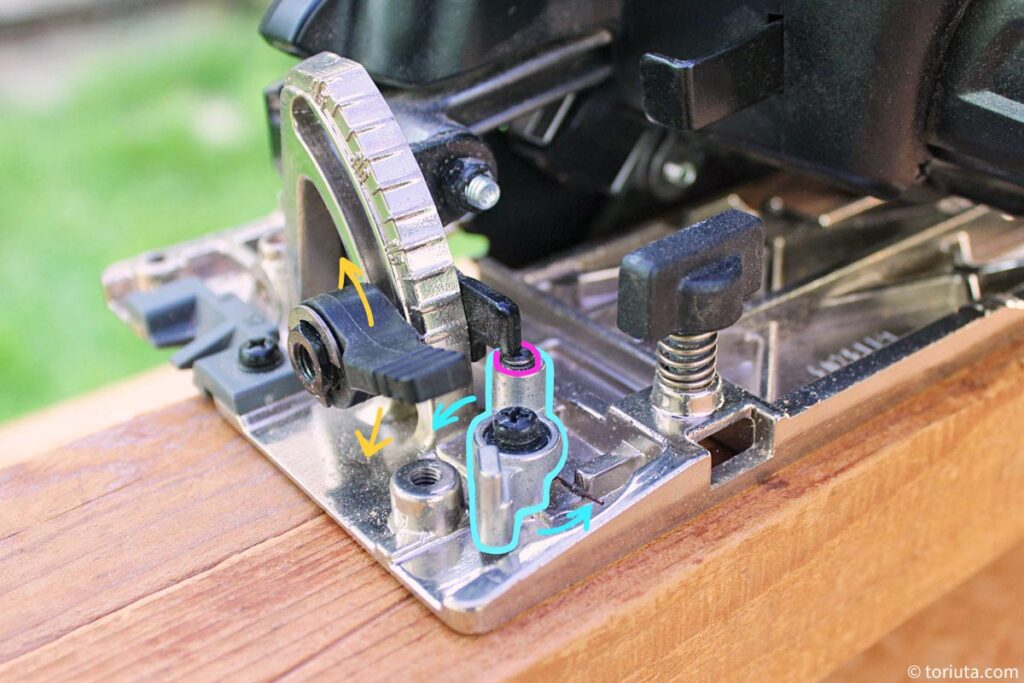

ブロワの下の凹んだ箇所にイモネジがあり、これを回して緩めると平行度を調整するネジを回せるようになります。

いじる機会は少ないですが、切っていて刃が逸れていく/渋くなってくる場合には調整が必要となります

切粉排出

切り上げられた切粉が排出される部分です。

上位モデルならブロワ機能とセットで大抵は付いていますが、DIYモデルではHiKOKIとマキタで有無の違いがあります。

- HiKOKIのDIYモデル:あり

- マキタのDIYモデル:なし

排出口は単に横穴が空いているだけでなく、中に潜り込んで外に誘導する構造になっているため、高速で切り上げた勢いをそのまま利用して切粉を排出してくれます。

切粉排出口がない丸ノコの場合、切断箇所からグルっと半回転した刃の後方下部から切粉を出すので、枚数を切っているとカバー内で切粉同士が絡まって段々と詰まりが発生してきます。

前にメインで使っていたマキタのM582(排出口なし)は、ある程度切ったら保護カバーを上げてカタカタ揺すったり吹いたりして、中に溜まった切粉を出していましたが、C6MEYに換えてからは最後に軽く掃除するだけで済むようになりました。

排出口のないモデルからの買い替えだったので、ここも結構恩恵を感じた部分でした

ダクトアダプタ+ダストバッグ(別売)

別売部品のダクトアダプタを付ければ、ダストバッグの装着や集塵機に接続する事もできます。

自分の場合、

- 作業は屋外で行い集塵機は持っていない

- 自己集塵で取れるのは半分より少し多いくらい

なので、基本的にダストバッグなしで枚数が多い時だけ装着しています。

ブロワ機構

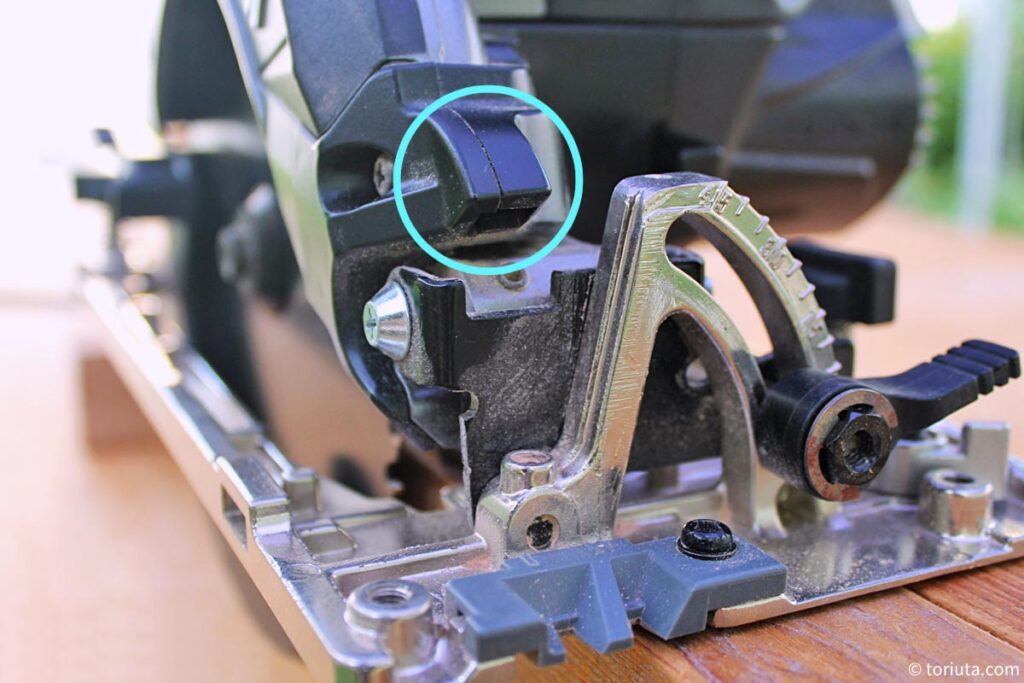

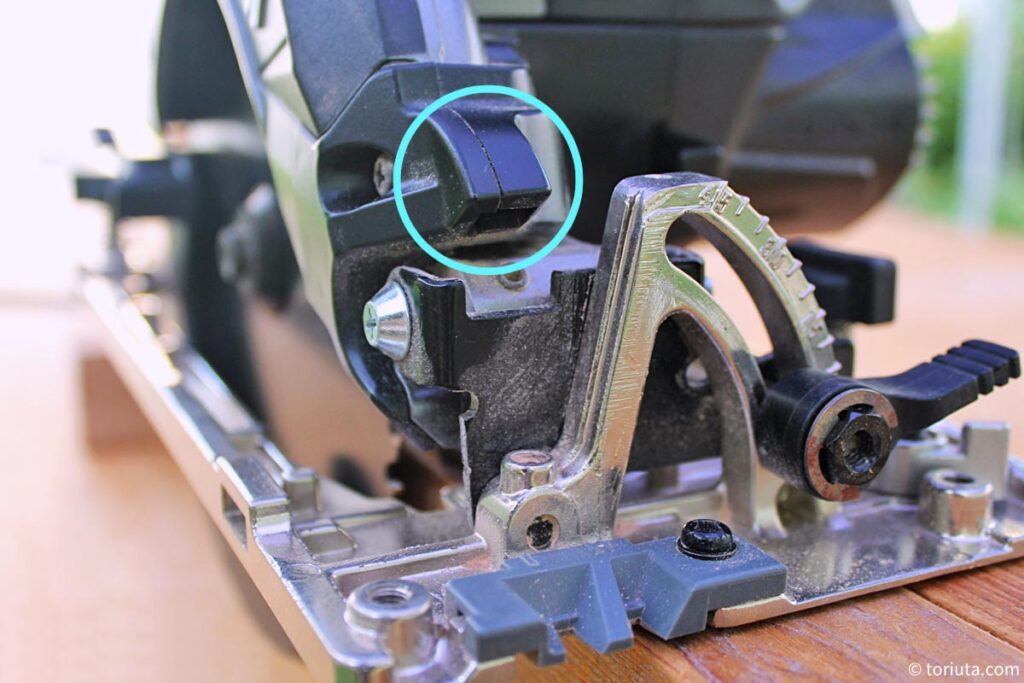

画像の青い丸で囲った穴がブロワ部分です。

上位モデルでは、切粉の処理として『切粉排出』とセットで付いているのが主ですが、DIYモデルではこちらはHiKOKIとマキタで有無が逆になっています。

- HiKOKIのDIYモデル:なし

- マキタのDIYモデル:あり

ブロワは、丸ノコ定規を使って20~30㎝程度切るくらいであれば、そこまで恩恵は感じないかもしれませんが、切断距離が長くなるとありがたみが出てきます。

距離が長めの切断では、平行度を合わせても丸ノコ定規を使っていても、材のクセや繊維方向に流されたりして、刃先が僅かに外側へと逸れる事があります。

なので、墨線と合っているかチラ見しながら切り進めていく訳ですが、ブロワがないと前方に切粉が積もってしまい、定期的に「フッ」と息で吹き払わなければなりません

ブロワ機構があれば進路が切粉で埋まりにくいので、墨線をいつでもパッと見て確認することができます。

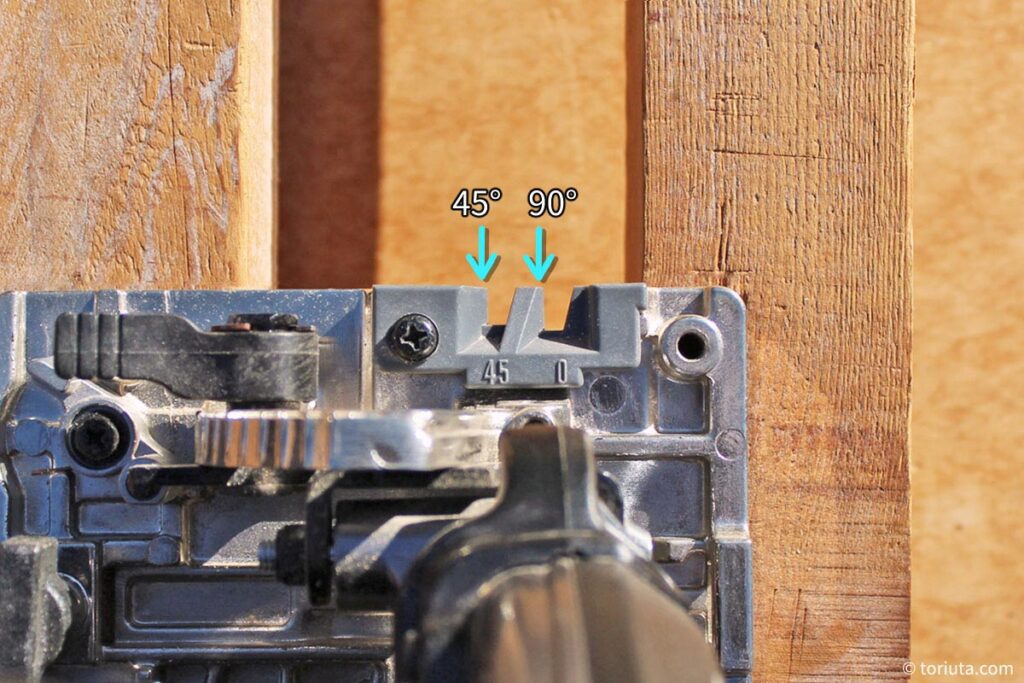

ガイド部分と『利き目』について

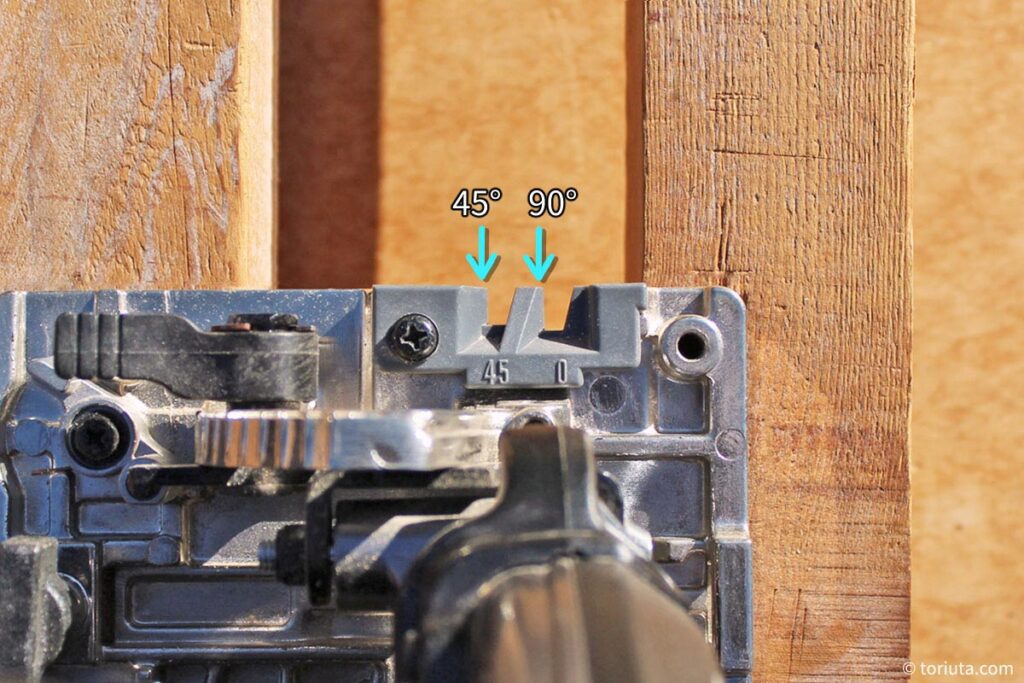

切る位置の目安となるパーツで、HiKOKIでは『ガイドピース』、マキタでは『トップガイド』と言います。

45と0という数字は『刃の傾き』の角度です。

HiKOKIやマキタユーザーだと「丸ノコには付いていて当たり前」に見えると思いますが、他社のDIYモデルだけでなく海外の有名メーカーでも意外とこの調整用パーツは存在しなかったりするので、軽く触れておきます。

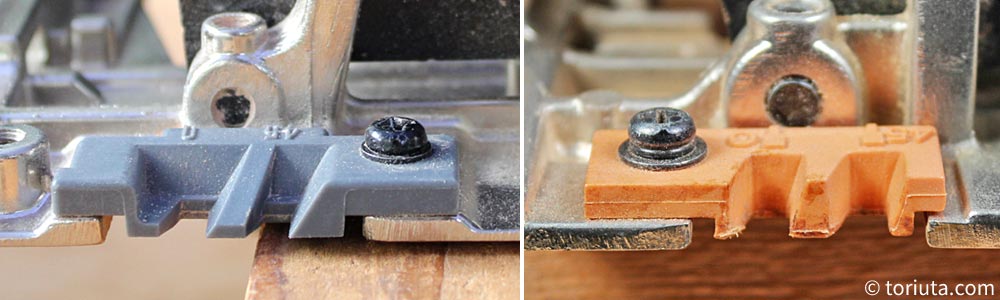

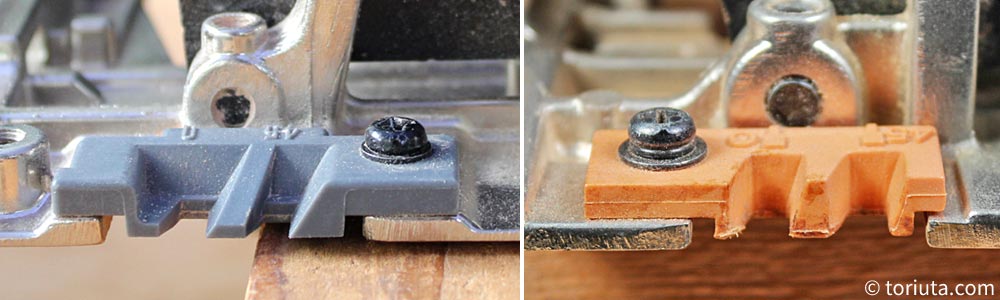

ガイドピースの裏側には遊び(青矢印)があり、『チップソーの厚み』『平行度の調整/歪み』などでガイドと切る位置がズレてしまっても微調整できるようになっています。

作業者の視点(特に左目)は緑矢印のように向けられるため、ガイドピースの角を斜めに落とすことで両目で立体視しやすくなっています。

HiKOKIの『ガイドピース』はマキタより斜めに開けているので若干見やすく、マキタの『トップガイド』はHiKOKIより直角に近い、という違いがあります。

一般的に『利き目』は右目が多いとされており、普段あまり意識することもないかと思いますが、利き目が左目の方や右目が弱い方などは「おっ、HiKOKIの方が見やすいな」と思うかもしれません。

後方刃先ガイド

DIYモデルにはないガイド部分の特徴として、上位機種にはベースプレートの後方にも傾斜45度/0度のガイドがあります。

この機体は購入当初から角が潰れていたのですが、私は丸ノコ定規を使って切るので特に支障はありません。

個人的にはおまけ程度かな、と思っています。

傾斜角度の調整(逆5度付き)

刃の傾きを0度(直角)~45度に変える部分です。

他社を含めて大まかに括ると、『エントリー(DIYより安価な物)』→『DIY』→『上位』と、クラスが上がるごとに調整機能が増えていきます。

| クラス | 基本傾斜 | 微調整 | 逆5度(左5度) |

|---|---|---|---|

| 上位 | 0~45度 | ||

| DIY | 0~45度 | ||

| エントリー | 0~45度 |

微調整機能

直角(90度)に狂いが生じてしまっても、ベースの裏側からイモネジ(赤線)を回して上げ下げすることで、直角用のストッパーの位置を変えて微調整できる機能です。

HiKOKIとマキタならDIYモデルにもある機能ですが、安価な製品だと微調整できない場合があります。

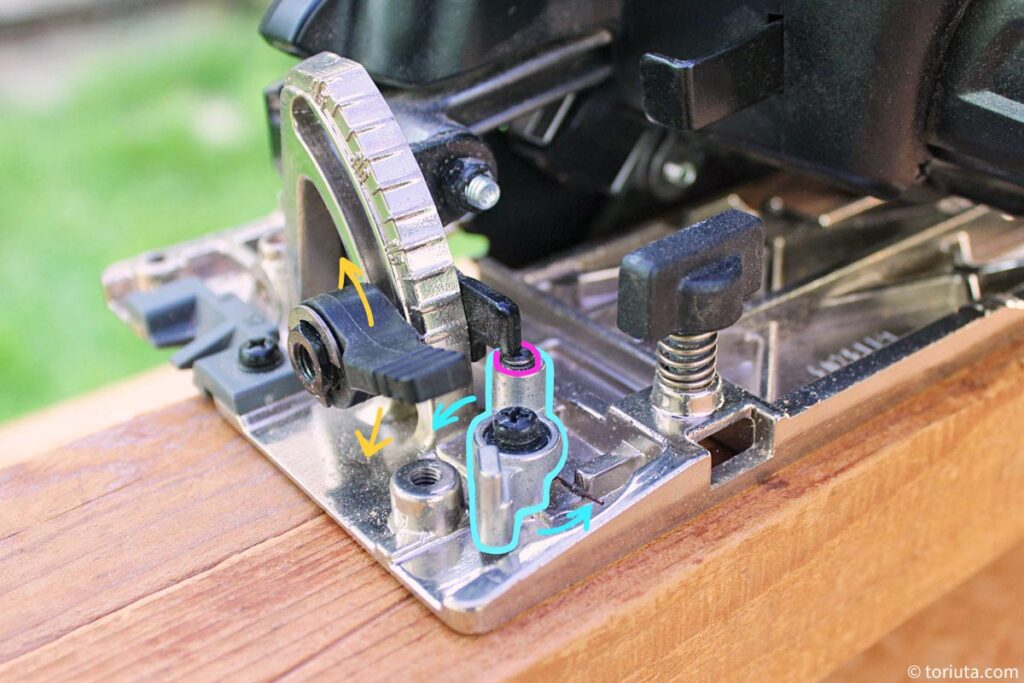

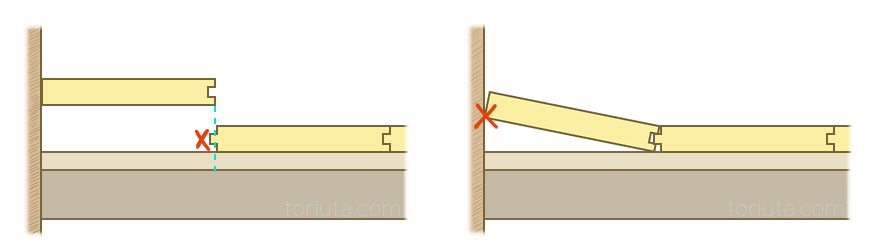

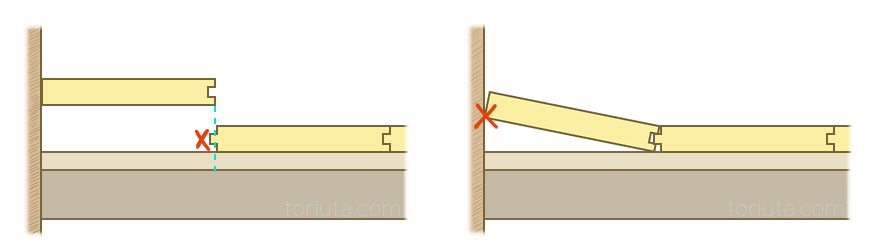

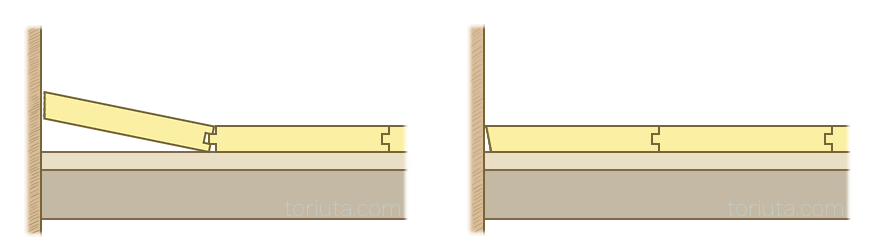

逆5度について

上位モデルに付いている機能で、マキタや京セラでは『左5°傾斜』『左傾斜5°』とも言います。

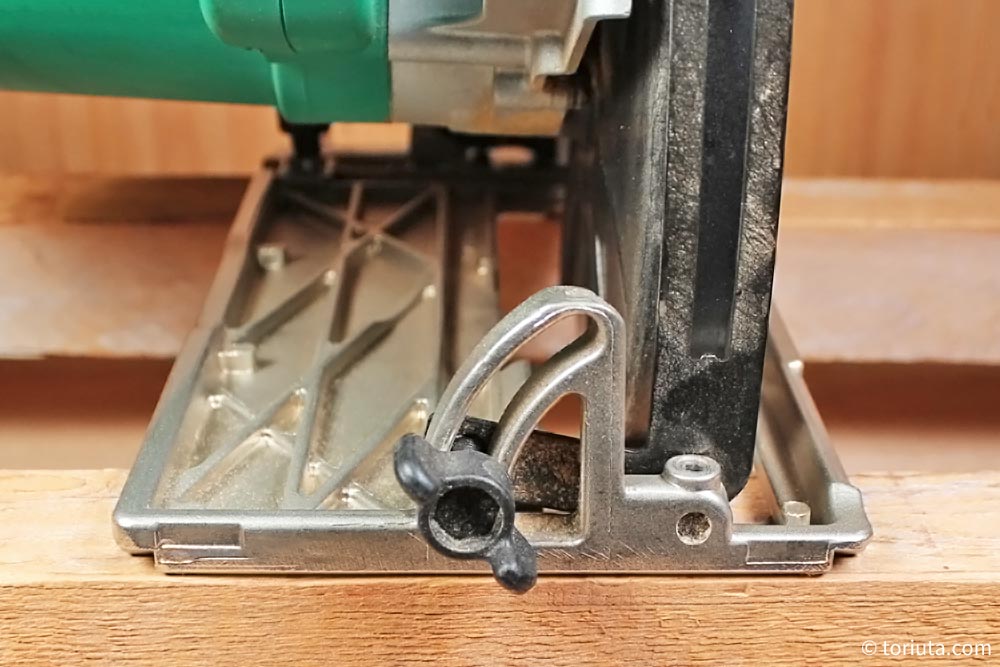

逆5度にするには、

- 傾斜用ツマミ(黄線)でロックを外す

- ストッパレバー(青線)をズラす

- 傾斜用ツマミ(黄線)でロックする

という手順で、通常0~45度の傾斜を-5度(進行方向の左に5度)まで倒せるようになります。

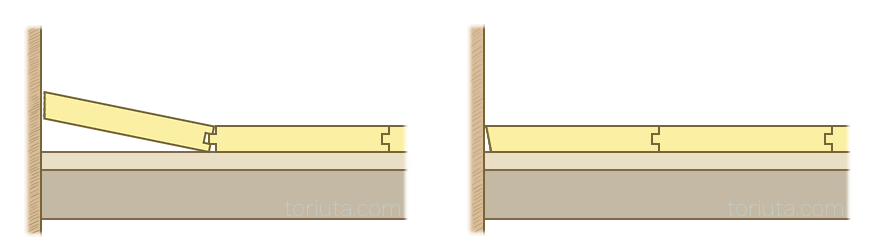

どんな時に使うのかというと、フローリング材(床板)を壁際に付け合わせたり、分厚い中仕切り板を嵌め込んだりする際に、板を入れやすくするための便利機能となります。

フローリング材には、板同士を連結するために凹凸状に加工された実(さね)が付いており、凸を雄実(おざね/おすざね)、凹を雌実(めざね/めすざね)と言います。

出っ張りがあるので、当然、最後の列は板をそのまま上からスポっと入れることはできません。

雄実(凸)に雌実(凹)を掛けて、上から弧を描くように倒して嵌め込むわけですが、90度に切断された板だと、今度は板底の角が壁に突っ掛かってしまいます。

その当たってしまう部分を斜めに切り落として、上面を壁にピッタリ合わせられるのが『逆5度切断』です。

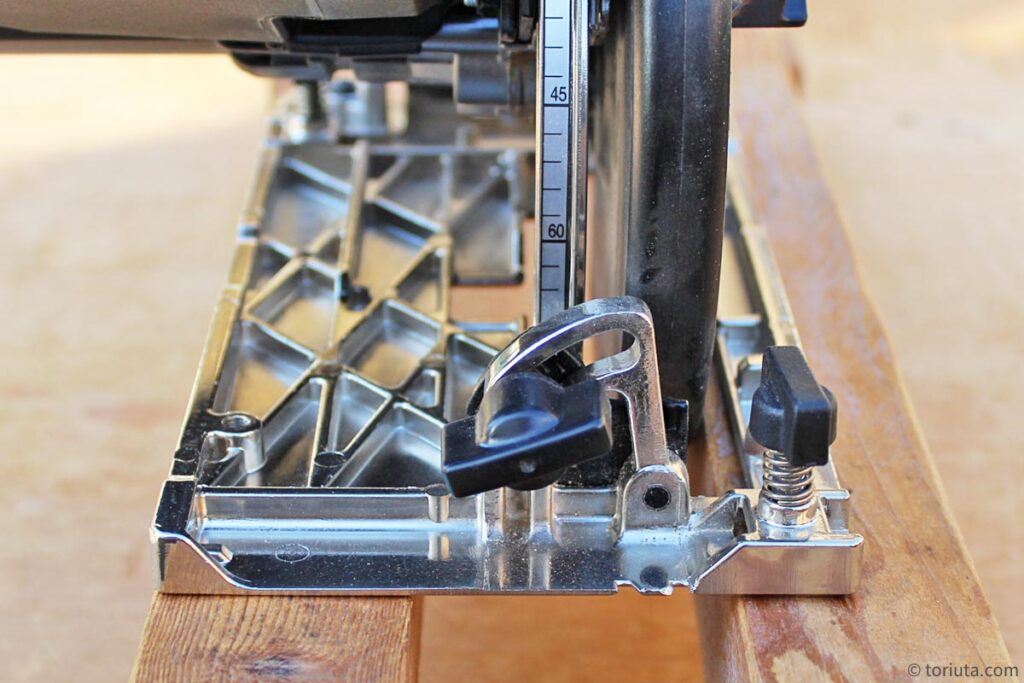

ロック部分

傾斜角度の固定は、上位モデルは前後の2カ所でロックする方式で、強固で精度の高い作りになっています。

DIYモデルではHiKOKIとマキタでここにも違いがあり

- HiKOKI(DIYモデル):前方1カ所

- マキタ(DIYモデル):前後2カ所

と、マキタの方は上位モデルと同じく2カ所でガッチリ固定する構造です。

マキタDIYモデルはHiKOKIより数千円高いため、一見するとHiKOKIの方がお得に見えますが、ここが全くグラ付かず安定しているのがマキタDIYモデルの利点です。

M582(マキタ旧機)を使っていて性能面で不満はなく、頑丈で堅牢な印象だったのはここが理由でした

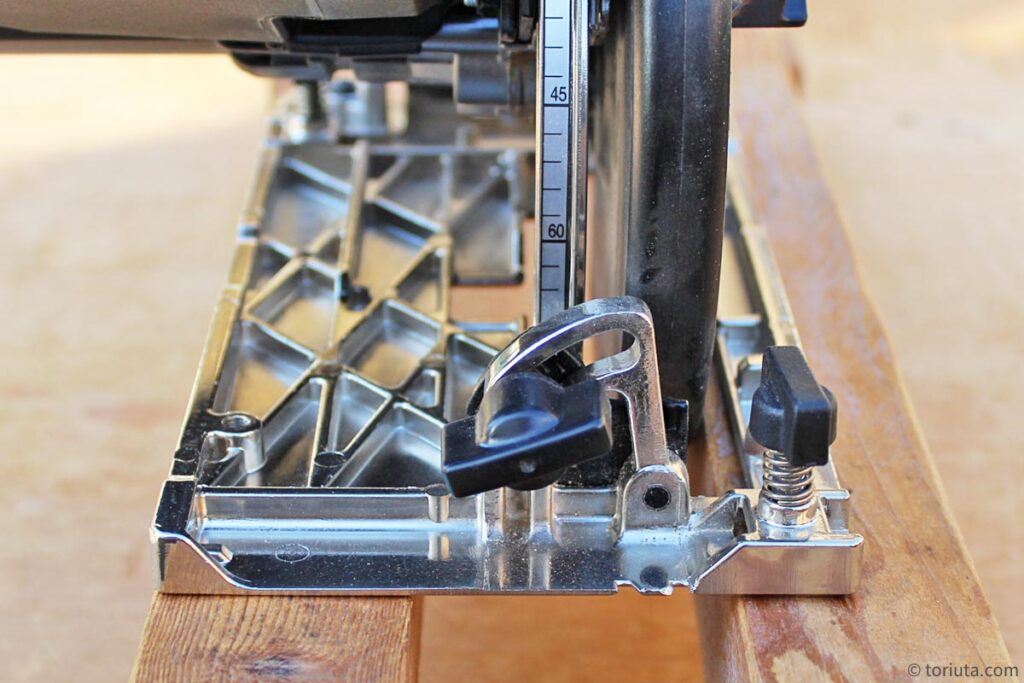

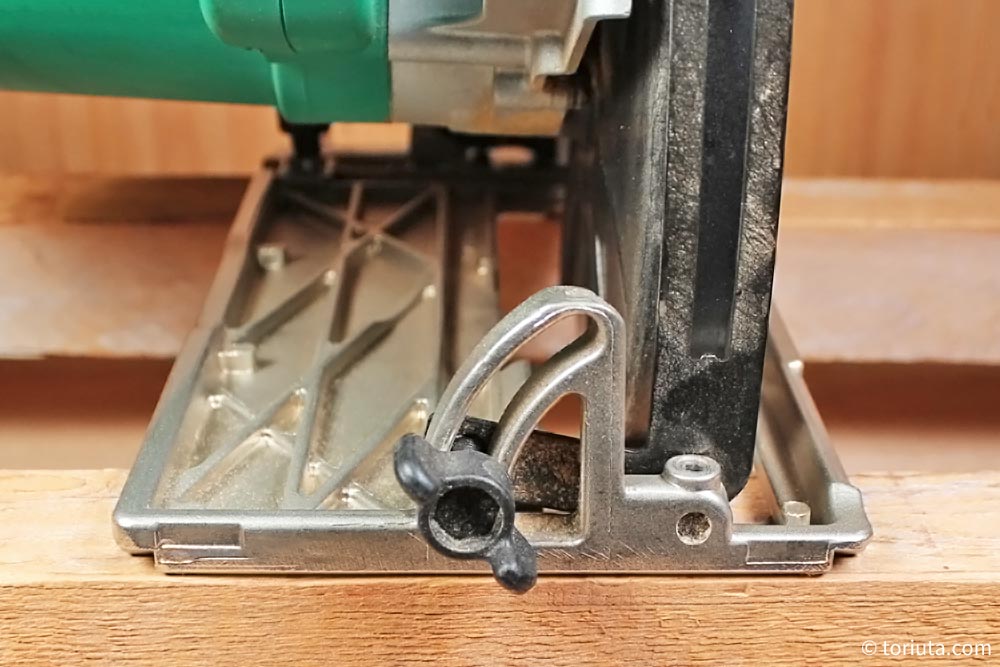

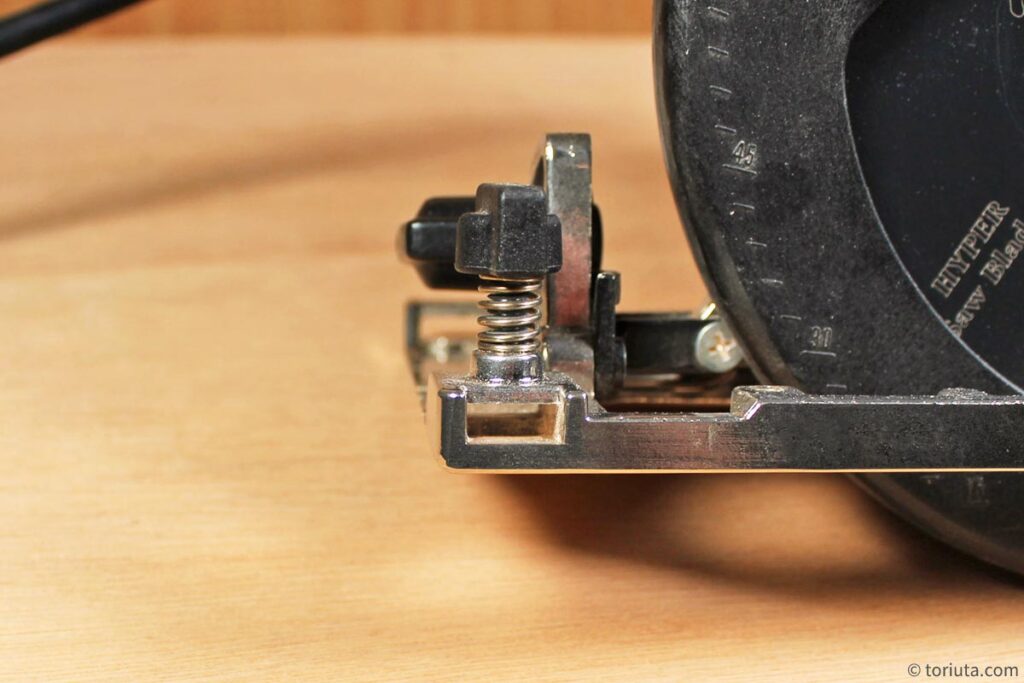

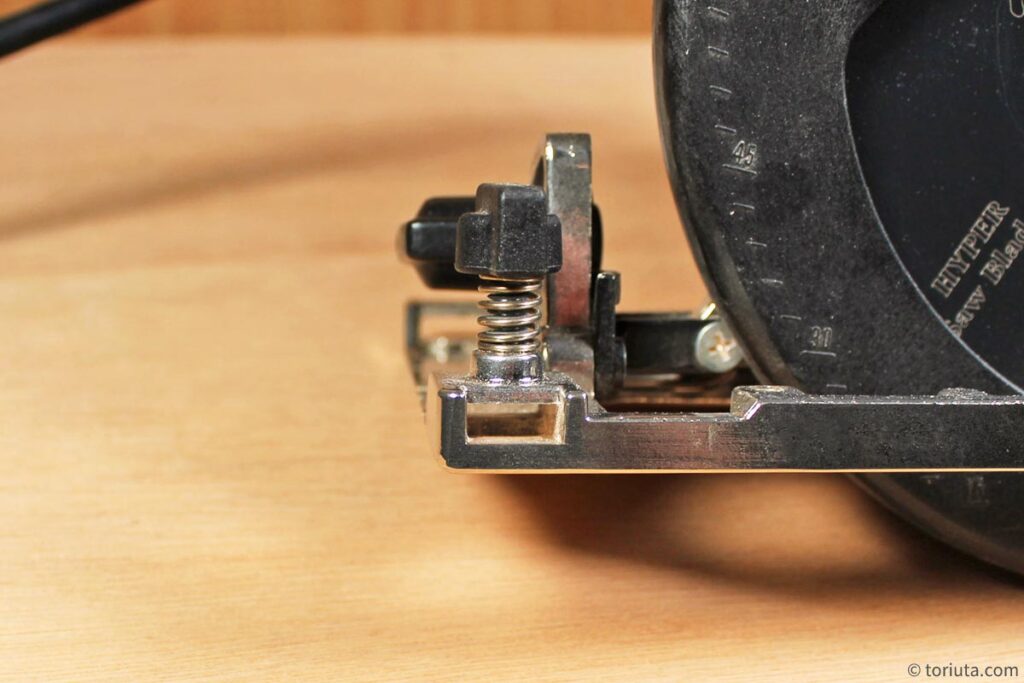

切込み深さの調整部分

切込み深さ(刃の出具合)を調整する部分は、上位モデルは肉厚で剛性の高い作りになっています。

目盛りがあるアーチの部分は、HiKOKIでは『リンク』、マキタでは『デプスガイド』と言い、古い物や安価な物は目盛りがなく、カーブした平板で作られています。

一見して分かる通り、平板タイプは薄いです。

DIYモデルを8年以上使っていた経験上、落下や強い衝撃を与えない限り変形はしないので、そこまで心配しなくても大丈夫なのですが、上位モデルにはより過酷な環境にも耐えられる頑丈さと安心感があります。

簡易深さ調整

上位モデルの便利機能として、スコヤを使わずに深さ調整できる目盛りが『リンク』と『保護カバー』の2カ所に付いています。

目盛りは、線1本につき3mmの刻みとなっていて

- リンクの目盛り+ギヤカバーの目安線

- 保護カバーの目盛り+ベースの底面

を組み合わせることで、簡易的に刃の出具合いを調整できるようになっています。

DIYモデルの丸ノコには殆ど付いていない機能ですが、マキタの現行DIYモデルには『保護カバー』の簡易目盛りが付いています。ここでもマキタのDIYモデルは上位モデルに寄せた作りになっています。

ロックはレバー式

上位モデルの深さ調整はレバー式で、蝶ボルト式と違ってワンタッチで済むので手早く楽に操作できます。

この部分は、HiKOKIのDIYモデル(現行品)ではレバー式になっていますが、マキタのDIYモデルは昔ながらの蝶ボルト式、という違いがあります。

平行ガイド取付口

上位モデルでは、平行ガイド(板を平行に切る為のコの字型の治具)の取付口は前後に2カ所あります。

DIYモデルでは前方に1カ所だけなのが一般的ですが、上位モデルは前後2カ所で歪みなくガッチリと固定できるため、より高い精度で切ることができます。

C6MEYとほぼ同スペックで型番が似ている『C6UEY』という機種には、ここに差す平行ロングガイドが標準で付属しています。

コード出口切替ホルダ

電源コードのすぐ下にはホルダがあり、作業に応じて電源コードの向きを変えることができます。極めて地味ながら何気に便利な機能です。

自分の場合、基本的には横出しのままかコードを肩から背負う事が多いのですが、状況によっては横出しだと周辺物にコードが当たる場面や、背負うと突っ張る感じが煩わしい場面などもあります。

頻繁に弄る所ではないものの、手元だけでコードの向きを変えられる選択肢があるのは良いですね。

C6MEYに対応している別売品

C6MEYの機能を拡張するアクセサリー類です。

ネットショップで探していると、違う型番の物がおすすめに出てくることがあるので、ご参考まで。

| 品名 | コードNo. | 備考 |

|---|---|---|

| ダクトアダプタ | 339383 | ダストバッグ/集塵機の接続用 |

| ダストバッグ | 0033-1725 | 自己集じん型の袋 |

| 平行ガイド | 962175 | 1本タイプ |

| 平行ロングガイド | 316161 316104 | 2本タイプ:250mm 2本タイプ:650mm |

| フック | 339187 | 丸のこを引っ掛けられる用になる |

| フッ素プレート組 | 339188 | ベースの滑りが良くなる |

| 丸のこベンチスタンド | PS7-BS3 | 丸ノコをテーブルソーにする台 |

商品説明に「C6MEY」が入っていたので買ったら、別の型番だったことがありました…

まとめ

木材のカットは木工の基本なので、丸ノコは電動工具の中でも使う頻度の高い道具です。

マキタの旧機DIYモデルから乗り換えてみて「重さの負担が減れば良いな」くらいの期待感でしたが、モーターの挙動や各所の作りの質の高さから、非常にしっくりと手に馴染む使用感で、毎回触るのがちょっと楽しみな道具でもあります。

使っていて心地よい道具は「もっと色んな物を作ってみたい」というモチベUPにも繋がりますので、「もうDIYが日常になってきたな」という方や、プロ用機が気になっている方のご参考になれば幸いです。